История

( начало )

( 01 )Площадь победы – исторический район минска

( Историческая справка )

( 02 )что здесь располагалось ранее?

-

До XIX векаДо XIX века исследуемая территория, как и соседние земли, не входила в черту города. Например, до 1812 года деревня Комаровка принадлежала роду Радзивиллов. Однако после войны с Наполеоном Комаровка по секвестру от Радзивиллов перешла к Ваньковичам

До XIX векаДо XIX века исследуемая территория, как и соседние земли, не входила в черту города. Например, до 1812 года деревня Комаровка принадлежала роду Радзивиллов. Однако после войны с Наполеоном Комаровка по секвестру от Радзивиллов перешла к Ваньковичам -

Вторая половина XIX векаСо второй половины XIX века слобода была уже городской окраиной и собственностью помещика Ваньковича. Комаровские земли принадлежали этой фамилии и в начале ХХ века.

Вторая половина XIX векаСо второй половины XIX века слобода была уже городской окраиной и собственностью помещика Ваньковича. Комаровские земли принадлежали этой фамилии и в начале ХХ века. -

В 1902 годуВ 1902 году Ванькович (или, как его называли, «комаровский паук») большую часть из 220 десятин земли сдавал в аренду. Прилегающая к Комаровке территория — район современных улиц Кульман, В. Хоружей, Богдановича, Красной — была заболоченным местом с достаточно глубоким торфяным слоем.

В 1902 годуВ 1902 году Ванькович (или, как его называли, «комаровский паук») большую часть из 220 десятин земли сдавал в аренду. Прилегающая к Комаровке территория — район современных улиц Кульман, В. Хоружей, Богдановича, Красной — была заболоченным местом с достаточно глубоким торфяным слоем. -

1910-1911 гг.Для окультуривания территории в 1910-1911 гг. около Минска, на Комаровском болоте, была основана одна из первых в Российской империи Минская опытная станция по осушению и использованию болот. Руководителем был назначен магистр ботаники Александр Флёров. Так характеризуется восточная граница изучаемого квартала. Дорога, ведущая на восток от центра Минска, когда-то называлась Староборисовским трактом, теперь это проспект Независимости. Тракт брал начало от поймы реки Свислочи и заканчивался в районе Комаровской слободки. С противоположной стороны проспекта (напротив изучаемого квартала) располагалась местность, получившая название «Золотая Горка».

1910-1911 гг.Для окультуривания территории в 1910-1911 гг. около Минска, на Комаровском болоте, была основана одна из первых в Российской империи Минская опытная станция по осушению и использованию болот. Руководителем был назначен магистр ботаники Александр Флёров. Так характеризуется восточная граница изучаемого квартала. Дорога, ведущая на восток от центра Минска, когда-то называлась Староборисовским трактом, теперь это проспект Независимости. Тракт брал начало от поймы реки Свислочи и заканчивался в районе Комаровской слободки. С противоположной стороны проспекта (напротив изучаемого квартала) располагалась местность, получившая название «Золотая Горка». -

Конец XVIII векаВ самом конце XVIII века, в 1790 году, у перекрестка Староборисовского тракта (часть современного проспекта Независимости) и дороги в сторону фольварка Долгий Брод (современная ул. Козлова), недалеко от деревни Комаровка и тамошнего знаменитого болота было образовано новое католическое кладбище. В 1796 году на нем появилась первая, деревянная еще каплица, освященная в честь Всех Святых Уже в 1842-м эта часовня, после пожара, уничтожившего минский Фарный костел на Троицкой горе, становится парафиальным костелом. В этой связи встал вопрос строительства вместо маленькой каплички полноценного кирпичного костела, который и был освящен в 1864 году под титулом святого Роха — французского святого, считавшегося защитником от чумы (а заодно, конечно, и от холеры).

Конец XVIII векаВ самом конце XVIII века, в 1790 году, у перекрестка Староборисовского тракта (часть современного проспекта Независимости) и дороги в сторону фольварка Долгий Брод (современная ул. Козлова), недалеко от деревни Комаровка и тамошнего знаменитого болота было образовано новое католическое кладбище. В 1796 году на нем появилась первая, деревянная еще каплица, освященная в честь Всех Святых Уже в 1842-м эта часовня, после пожара, уничтожившего минский Фарный костел на Троицкой горе, становится парафиальным костелом. В этой связи встал вопрос строительства вместо маленькой каплички полноценного кирпичного костела, который и был освящен в 1864 году под титулом святого Роха — французского святого, считавшегося защитником от чумы (а заодно, конечно, и от холеры). -

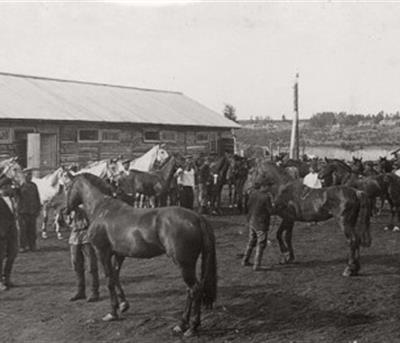

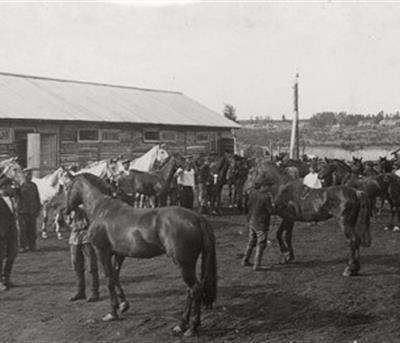

До XIX векаНа краю конного рынка (территория современного депо) накануне Первой мировой войны находился «Американский клуб», размещавшийся в довольно большом деревянном здании, построенном в 1914 году на деньги тех белорусов, которые в свое время уехали в поисках лучшей жизни в Канаду и Соединенные Штаты. Здесь всегда было много людей, к услугам которых были предоставлены сцена для спектаклей, большая библиотека и один из самых дешевых буфетов, во время Первой мировой превратившийся в ресторан

До XIX векаНа краю конного рынка (территория современного депо) накануне Первой мировой войны находился «Американский клуб», размещавшийся в довольно большом деревянном здании, построенном в 1914 году на деньги тех белорусов, которые в свое время уехали в поисках лучшей жизни в Канаду и Соединенные Штаты. Здесь всегда было много людей, к услугам которых были предоставлены сцена для спектаклей, большая библиотека и один из самых дешевых буфетов, во время Первой мировой превратившийся в ресторан -

С 1919 годаПосле образования БССР здание сохраняло культурно-просветительный профиль, в литературе часто упоминается как «Беларуская хатка». С марта 1919 года клуб действовал как Белорусский народный дом при наркомате просвещения, заведующим библиотекой в нем был Янка Купала. «Беларуская хатка» была одной из опорных точек антисоветской организации «Зеленый дуб» (в том числе тут работали и выступали В.Фальский, В. Терравский, В. Голубок и др.). В середине 1920-х гг. это здание использовалось как клуб пролетарской молодежи, народный театр, где были поставлены пьесы Максима Горького, Антона Павловича Чехова, Владимира Маяковского, Якуба Коласа, Янки Купалы.

С 1919 годаПосле образования БССР здание сохраняло культурно-просветительный профиль, в литературе часто упоминается как «Беларуская хатка». С марта 1919 года клуб действовал как Белорусский народный дом при наркомате просвещения, заведующим библиотекой в нем был Янка Купала. «Беларуская хатка» была одной из опорных точек антисоветской организации «Зеленый дуб» (в том числе тут работали и выступали В.Фальский, В. Терравский, В. Голубок и др.). В середине 1920-х гг. это здание использовалось как клуб пролетарской молодежи, народный театр, где были поставлены пьесы Максима Горького, Антона Павловича Чехова, Владимира Маяковского, Якуба Коласа, Янки Купалы. -

С 1929 годас 1929 г. в здании по проспекту Машерова, 3, разместили билетную кассу трамвайно-троллейбусного парка

С 1929 годас 1929 г. в здании по проспекту Машерова, 3, разместили билетную кассу трамвайно-троллейбусного парка -

1929 годВ 1929 году на исследуемой территории было открыто трамвайное депо, которое обеспечивало работу нового вида транспорта.

1929 годВ 1929 году на исследуемой территории было открыто трамвайное депо, которое обеспечивало работу нового вида транспорта. -

До 1917 годаКапитальная застройка территории возле Золотой горки началась еще перед Второй мировой войной. До 1917 года это предместье имело преимущественно деревянную застройку усадебного типа. В начале же 30-х годов власти БССР озаботились развитием северо-восточных минских окраин, и новые многоэтажные здания стали постепенно появляться преимущественно вдоль ул. Советской (современного проспекта Независимости) и ее ближайших окрестностей.

До 1917 годаКапитальная застройка территории возле Золотой горки началась еще перед Второй мировой войной. До 1917 года это предместье имело преимущественно деревянную застройку усадебного типа. В начале же 30-х годов власти БССР озаботились развитием северо-восточных минских окраин, и новые многоэтажные здания стали постепенно появляться преимущественно вдоль ул. Советской (современного проспекта Независимости) и ее ближайших окрестностей. -

1934 годТак, в 1934 году на углу улиц Советской и Долгобродской, тех самых Борисовского тракта и дороги на фольварок Долгий Брод, где когда-то давным-давно и возникла Золотая горка, началось строительство огромного по тем временам 100-квартирного жилого дома, так называемого «Дома специалистов». Кардинально состояние района изменили события Великой Отечественной войны.

1934 годТак, в 1934 году на углу улиц Советской и Долгобродской, тех самых Борисовского тракта и дороги на фольварок Долгий Брод, где когда-то давным-давно и возникла Золотая горка, началось строительство огромного по тем временам 100-квартирного жилого дома, так называемого «Дома специалистов». Кардинально состояние района изменили события Великой Отечественной войны. -

1952 годПосле Великой Отечественной войны, в 1952 году в городе была введена первая очередь троллейбусного движения от вокзала до Круглой площади (теперь площадь Победы), и депо стало трамвайно-троллейбусным.

1952 годПосле Великой Отечественной войны, в 1952 году в городе была введена первая очередь троллейбусного движения от вокзала до Круглой площади (теперь площадь Победы), и депо стало трамвайно-троллейбусным. -

2006 годВ 2006 году депо было ликвидировано, и последние 10 лет ситуация не менялась.

2006 годВ 2006 году депо было ликвидировано, и последние 10 лет ситуация не менялась.

( новое дыхание )

( 03 )В 2017 году застройщик «А-100 Девелопмент» выкупил этот участок на аукционе и начал работу над инновационным жилым комплексом

Запись на встречу

Приглашаем на персональный тур с личным менеджером